Predigt zum 29. Sonntag im Jahreskreis A – Jes 45, 1.4-6; 1 Thess 1, 1-5b und Mt 22, 15-21

Es ist schon ein hinterlistiges Vorgehen, dessen sich die Feinde Jesu, hier die Pharisäer, bedienen, um ihm eine Falle zu stellen. Dass es die Jünger der Pharisäer und die Anhänger des Herodes – er war im Königsamt durch die Protektion Roms – sind, die zu dieser Hinterlist angestiftet wurden, unterstreicht den politischen Aspekt der Fragestellung. Man wollte Jesus zu einer unbedachten Antwort verführen, um so eine gesellschaftlich sichere Handhabe gegen ihn zu haben.

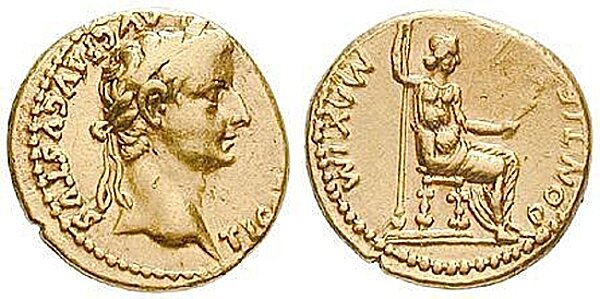

Die römische Besatzungsmacht verlangte seit dem Jahr 6 unserer Zeitrechnung einen Steuerzins von jedem Menschen in den von Rom unterworfenen Ländern. Dazu gab es eine eigene Steuermünze, die natürlich auch sonst als römisches Zahlungsmittel im Gebrauch war. In der Zeit des öffentlichen Auftretens Jesu herrschte in Rom Kaiser Tiberius. Die Steuermünze zeigte damals auf der einen Seite das Bild der lorbeergeschmückten Büste des Tiberius mit der Inschrift: „Tiberius, Kaiser, der anbetungswürdige Sohn des anbetungswürdigen Gottes“. Auf der Rückseite war ein Bild der Göttin Justitia eingeprägt. Sie war also Zeichen der Macht und wer sie benutzte, erkannte die Macht Roms und des römischen Caesar an. Da die Münze das Bild des Kaisers zeigte und auf Grund seines Münzrechtes geprägt wurde, stehen er und seine Macht für den Wert des Geldstückes. Um es noch einmal zu sagen: Wer sie benutzt, erkennt die Steuerhoheit des Kaisers an, unterwirft sich also der Macht, die er repräsentiert.

In der Hand Jesu wird nun diese Münze zu einer besonderen Form eines Meditationsbildes und zu einer Art Gleichnis für den Menschen. Es ist die Antwort Jesu, die den Blick auf das eigene Verhalten wie in einem Gleichnis weitet: „…gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört!“ (Mt 22,21; vgl. Mt 6,24 und 10,28, auch Jes 41,2 und Ps 24,1).

Mir kommen Fragen, die sich auch ganz persönlich an jeden und jede von uns stellen, wenn wir uns dem hier geschilderten Geschehen nähern. Ich setze bei der hinterlistigen Art der Fragestellung an. Wo liegt in mir der „verborgene“ Pharisäer oder der Anhänger des Herodes, der versucht, den Mitmenschen aus unlauteren Motiven auf seine Tugenden anzusprechen (vgl. Mt 22,16)? Wo suche ich nach einer „Schwachstelle“ im Leben und Denken des oder der anderen, um sie gegen ihn zu gebrauchen? Weisen wir solche Fragen nicht einfach ab! Wir alle kennen Situationen, die in sich die Versuchung tragen, sich selbst auf Kosten anderer in einen Vorteil zu bringen. Aus Angst oder auch aus fehlgeleitetem Machtstreben kommt es zu solchem Verhalten. So fremd sind uns also die genannten Frager nicht. – Hier wäre vielleicht eine Gewissenserforschung für uns sinnvoll.

„…gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört!“ (Mt 22,21).

Das Gleichnis der Steuermünze fragt mich auch danach, „was mich prägt“? Um es im Bild der geprägten Münze zu sagen: Gottes Eigentum ist, was und wer das Bild Gottes trägt. Es ist vor allem der Mensch selbst, der nach dem Bild Gottes geprägt und geschaffen ist (vgl. Gen 1,27). Vor einigen Jahren las ich in einer Auslegung zur Schriftstelle des Matthäus Bemerkenswertes und ich gebe, was ich gelesen habe, hier wieder, weil ich denke, dass es kaum besser zu formulieren ist: „Gott erschuf dich und mich nach seinem Bild und Gleichnis. Wie der Kaiser ins weiche Metall sein Porträt einprägen lässt und so das Metall zu Geld macht, so drückt Gott seinen Stempel in uns; er prägt uns; er gibt uns Wert und Würde. So hartherzig sind wir nicht; der zerbrechliche Mensch ist ein von Gott geprägtes Geschöpf mit weichem Kern. So gehören wir nicht uns selbst, sind nicht Privateigentum anderer Menschen, sondern wir gehören Gott. Kein Kind gehört seinen Eltern, kein Ehepartner seiner „besseren Hälfte“; keiner kann mit sich und anderen tun und lassen, was er oder sie will. Und darum blicken wir auf den Abglanz Gottes, wenn wir einen anderen Menschen anschauen. Auch wenn wir nicht „polierte Platte“ sind.“ (In „Die Botschaft heute“, Bergmöser und Höller, Aachen, Oktober 2005.)

Das ist einfach wahr: Wir dürfen uns von Gott und seiner schöpferischen Liebe her definieren. Dass er sein Bild in den Menschen einprägt, macht den Menschen in seiner Einzigartigkeit unendlich wertvoll. Ein Metallstück, das zur Münze werden soll, gewinnt durch die Prägeanstalt seinen Geldwert. Wir erhalten durch unser „Geschaffen Sein“ von Gott und dann noch dazu durch das „Prägezeichen“ der Taufe unseren Wert. Ihn brauchen wir nicht zu machen. Er ist uns geschenkt.

Das Gleichnis der Steuermünze geht aber noch weiter. Die Münze muss ihren Wert dadurch deutlich machen, dass sie genutzt wird. Ein Ökonom würde sagen: „Geld muss unter die Leute. Es muss investiert werden, weil es nur so auch Gewinn bringen kann.“ Um im Bild zu bleiben: Keiner von uns gehört sich selbst. Gott hat uns in Umlauf gebracht. Das heißt, wenn ich mich einsetze für andere und weitergebe, was ich bin und mache, dann wächst anderen und mir selbst Mehr-Wert zu. Wenn wir uns gegenseitig „wertschätzen“ im Sinne unserer Prägung durch Gott, dann haben alle etwas davon.

„…gebt Gott, was Gott gehört!“ Es sei noch ein Gedanke hier angefügt. Wenn wir daran denken, dass Gott uns geschaffen und geprägt hat, in der zerbrechlichen Art unseres Mensch-seins, dann werden wir im Blick auf den Alltag unseres Lebens feststelle, dass wir mit der Zeit des Gebrauchs abgegriffen und zerkratzt aussehen können wie eine Münze, die lange im Umlauf ist. Aber es ist nicht nur die Zeit und die Nutzung, die schädigen können. Wenn das Bild Gottes in uns nicht mehr sichtbar ist, wenn die Sünde uns „alt“ aussehen lässt, wenn wir „unter Wert“ leben und das Antlitz Gottes durch unser Handeln beschädigen, wie geht es dann weiter? Wenn Münzen allzu sehr durch die Abnutzung beschädigt sind, werden sie eingezogen und eingestampft, eingeschmolzen, um vielleicht neue herzustellen und die alten zu ersetzen. Bei uns ist es nicht so. Wir werden nicht aus dem Verkehr gezogen und ersetzt. Vielmehr gibt es für uns Zeiten und Orte, die wie eine besondere Werkstatt uns wieder aufpolieren. Der Sonntag ist so ein Ort der „Reinigung“ oder die Beichte, oder Exerzitien, Tage und Stunden der Besinnung, Zeiten des Gebetes. Gott reinigt uns, wenn wir ihn lassen, er wird uns sanft anhauchen und polieren und wieder in Umlauf bringen.

Er schafft in seiner Liebe den großen Mehrwert mit uns und am Ende finden wir uns bei ihm, dem größten Schatz. Wem also gehöre ich? Wem gehörst du?

„Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört!“

Seien Sie gesegnet und behütet in der Liebe Gottes! Ihr P. Guido

(Die Predigt ist inspiriert von der oben zitierten Auslegung in „Die Botschaft Heute“, Bergmöser u. Höller, Aachen, Oktober 2005.)

Bildergalerie

Bildergalerie