Predigt zum 32. Sonntag im Jahreskreis A – Weish 6,12-16; 1 Thess 4,13-18 u. Mt 25,1-13

Es ist ein starkes Wort der Mahnung, das uns der Evangelist Matthäus als letztes Wort des heutigen Evangeliums vor Augen führt: „Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde“ (Mt 25,13). Dieses Wort entspricht der entscheidenden Erfahrung der jungen Christengemeinde, dass sich die verheißene Wiederkunft des Christus verzögert. „Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein“ (Mt 25,5). Für uns, fast zweitausend Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu und der Ankündigung seiner Wiederkunft, drängt sich die Frage auf, wie und auf welche Weise wir heutigen Christen uns dieser Thematik stellen. Umfragen belegen, dass nur noch ein Teil der Getauften an die Auferstehung, an die Wiederkunft Christi, an das Weltgericht, an einen Gott, der uns nach unserer Verantwortung fragen wird oder an ein Weiterleben nach dem leiblichen Tod überhaupt glaubt. Das hat Folgen. Wer nicht an eine Verantwortung seines Handelns gegenüber Gott am Ende glaubt, der wird hier auf Erden tun und lassen, was er will. Es ist keineswegs nur eine Frage, wie die Größen der Staaten oder der Wirtschaft mit ihrer Verantwortung gegenüber der Schöpfung und dem Wohl der Menschen umgehen. Nein, jeder und jede selbst muss sich dieser Wirklichkeit stellen. Wo Menschen nach ihrem Tod ihre Asche anonym verstreuen lassen, ihr Andenken selbst auslöschen oder ihre Wiedergeburt in Bäumen oder gar virtuell im Internet sehen, da ist keine biblisch-christliche Endzeithoffnung mehr lebendig, kein Glaube an die Auferstehung des Fleisches und an die Vollendung der Welt für alles und jeden in Gott.

Wenden wir uns gerade angesichts solcher Gedanken der Botschaft des Gleichnisses von den Brautjungfern zu. Formelhaft und bekannt begegnen uns die Worte des Textes: „Mit dem Himmelreich wird es sein wie…“ (Mt 25,1). Hier steht nicht „ist es wie“, sondern die Zukunftsform wird gebraucht. Das Bild des Gleichnisses wird also in die Zukunft projiziert, zu allen Christen aller Zeiten. Und dann das ganze Bild: Es stammt aus der Hochzeitstradition zur Zeit Jesu, auch wenn wir nicht wirklich wissen, wie sich diese Tradition tatsächlich gestaltet hat. Offensichtlich gab es aber Mädchen und junge Frauen, deren Aufgabe es war, dem kommenden Bräutigam den Weg zu beleuchten. Sie stehen für das, was uns allen als Christen zukommt: Am Ende wird das große Hochzeitsfest Gottes mit den Menschen sein, das große Fest, bei dem alles zur Vollendung kommen wird, und es muss also welche geben, die den Weg sichtbar machen, auch wenn er schlecht erkennbar, wenn es Nacht ist. Es braucht Licht, also Erkenntnis, und Menschen, die beides vermitteln, die den Weg weisen. Man könnte sich schnell in den Details verlieren, bei der Frage nach der Beschaffenheit der Lampen oder dem Brennstoff für die Lampen. Das ist aber zweitrangig. Entscheidend im Erzählgang des Gleichnisses ist vielmehr, dass es wohl unter den Beauftragten welche gibt, die sich tatsächlich dieser Aufgabe mit Kreativität und Vorsorge stellen und solche, denen all das im Endeffekt gleichgültig ist. Töricht ist, oder besser ziemlich dumm, wer nicht weiß, was als Vorbereitung zu tun ist, wenn man einen Auftrag hat. Denn so werden die „Törichten“ ja charakterisiert: Sie haben sich um nichts gekümmert, so als läge ihnen nichts an dem, was da auf sie zukommt. Dass sie am Ende vor einer verschlossenen Türe stehen, ist die Konsequenz ihrer ignoranten und törichten Haltung.

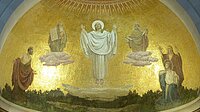

Das lässt mich danach fragen, wie wir uns heute mit Blick auf den kommenden Bräutigam Christus verhalten. Wie bereiten wir uns darauf vor, den Weg für ihn sichtbar zu machen? Erwarten wir ihn und mit ihm das Reich Gottes, die Fülle des Lebens? Matthäus will diese „Erwartungshaltung“ mit Blick auf das kommende Reich Gottes bei den Mitgliedern seiner Gemeinde fest verankert wissen. Diese Haltung ist für ihn prägend für das christliche Leben. Deshalb finden wir in seinen Gleichnissen immer wieder den Hinweis: „Pass auf, verpass deine Chancen nicht! – Sei wachsam!“ Wir finden einen ernsten Unterton, der bewusst machen will, wie wichtig es ist, sich auf Christus und auf Gott und sein Reich hin zu orientieren. An die lebensspendende Kraft Gottes zu glauben, sein Leben danach auszurichten, das eröffnet die Zukunft, die über den Tod hinaus in die Ewigkeit Gottes reicht. Die Erwartung des „großen Festes“ muss im Hier und Jetzt lebendig sein. Diese Zukunftsaussicht, dieses – wie es das Gleichnis umschreibt – „ausschauen nach dem Kommen des Bräutigams“ schafft die Motivation für das Engagement im Glauben. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil die Erfahrung lehrt, dass dennoch „alle müde werden und einschlafen“ (vgl. Mt 25,5b).

Es bedarf also einer Art freudiger Erwartung, die auch dann bestehen bleibt, wenn es auf dem Weg des Glaubens zermürbende Erschöpfung und Müdigkeit gibt. Schon öfter habe ich eine kleine Anekdote erzählt, die in ihrer frohen Perspektive meiner Meinung nach hier hilfreich ist. Ich will sie auch jetzt erzählen:

Eine Ordensfrau, die fühlt, dass es zum Sterben geht, äußert ihren Mitschwestern gegenüber einen Wunsch: „Wenn ich sterbe, dann gebt mir bitte ins Grab zwei Dinge mit: einen Rosenkranz und einen kleinen Löffel.“ Die Schwestern sind verwundert. „Ein Rosenkranz! Ja, das passt! Aber was soll der kleine Löffel?“ „Das ist mir sehr wichtig“, beharrt die Schwester, „denn als ich klein war und bei uns zu Hause der Tisch gedeckt wurde, da lag dann an Festtagen neben dem Teller und dem übrigen Besteck ein kleiner Löffel und der zeigte uns dann, dass es an diesem Tag Nachtisch geben wird. Das war für mich immer eine prächtige Aussicht: Das Beste kommt noch! Ja, darum gebt mir neben dem Rosenkranz, mit dem ich mein Leben in Erwartung auf Gott verbracht habe, den kleinen Löffel in die Hand, wenn ich gestorben bin. Denn jetzt gilt es erst recht: Das Beste kommt noch!“ (Fundstelle unbekannt.)

Das Beste kommt noch: Das worauf unser aller Leben hinläuft, das, worin sich alles erfüllen wird, das große Fest, zu dem Gott uns einlädt. Diese Verheißung muss in uns lebendig bleiben! Halten wir diese Erwartung wach in uns durch unser Beten und das Gute, das wir tun können, solange wir Zeit haben. Die Anekdote „vom kleinen Löffel“ kann uns helfen.

Dann ist die Türe zum Leben, zum großen Festmahl offen.

Seien Sie gesegnet in der Liebe Gottes und behütet! Ihr P. Guido

Bildergalerie

Bildergalerie