Predigt zum 28. Sonntag im Jahreskreis – A –

Jes 25, 6-10a; Phil 4, 12-14.19-20 u. Mt 22, 1-14

Und noch eine Beispielgeschichte, ein Gleichnis. Zuerst sieht es wieder so aus, als seien nur die führenden Leute Israels, die Gegner Jesu gemeint.

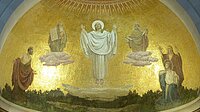

Matthäus gibt dem Ganzen die Überschrift: „Mit dem Himmelreich ist es wie…“ (Mt 22,1). Er möchte im Bild die Wirklichkeit des Gottesreiches vor Augen führen. Was hat Gott vor und was plant er für uns Menschen: Der König lädt zur Feier ein. Er schickt seine Diener aus und ruft zum Hochzeitsfest seines Sohnes zusammen. Das Hochzeitsfest, das ist das Reich der Himmel:

Gott ist es, der einlädt. Er öffnet sein Haus und lädt an seinen Tisch. Sein Sohn feiert Hochzeit. Mit wem hat er sich vermählt? Gott vermählt sich mit dem Menschen: In Jesus Christus wurde Gott selbst Mensch und hat sich damit den Menschen verbunden, wie die Heilige Schrift es ausdrückt: Ein unauflösbar treuer Bund aus Liebe. Was im alten Bund mit seinem Volk angedacht und Zielperspektive ist, Gott ist der Bräutigam und das Volk des Bundes die Braut, hat sich in der Menschwerdung des Gottessohnes vollendet (vgl. Jes 62,5; Jer 2,2; Hos 2,21; Mt 9,15 u. Joh 3,29).

Doch die eingeladenen Gäste haben anderes zu tun, sie wollen, aus welchen Gründen auch immer, nicht kommen. Auch die wiederholte Einladung kümmert sie nicht.

Es ist nicht einfach eine Geschichte, die Matthäus erzählt. Es ist ein Spiegel dessen, was er zum Teil selbst erlebt hat und zu deuten versucht: Gott hatte sich Israel als sein Volk erwählt. Eifersüchtig hatte er um „seine“ Israeliten, sein auserwähltes Volk, geworben, sie immer wieder durch die Propheten gerufen. Jetzt ruft er sie durch seinen Sohn selbst und durch die Jünger und Jüngerinnen Jesu, aber sie schlagen die Einladung wieder aus. Die Gesandten, die Apostel, die Christen werden wie die Propheten, wie Jesus selbst, den sie verkünden, abgelehnt. Zumindest von denen, die in Israel das „Sagen“ haben. Deshalb wird Jerusalem nicht zufällig von den Römern zerstört. Matthäus deutet darin die zornige Antwort Gottes.

Natürlich müssen wir heute fragen, wem diese Erzählung gilt: Nur den Gegnern Jesu?

Schauen wir hin. Matthäus nimmt zwar die Ablehnung der Einladung Gottes durch die Genannten ernst und mutet ihnen die volle Verantwortung zu: „Sie waren es nicht wert, eingeladen zu werden“ (Mt 22,8). Dann aber wendet sich alles: „Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle ein, die ihr trefft“ (Mt 22,9). Jetzt sind alle eingeladen. Und alle sind wirklich gemeint, nicht nur sein Bundesvolk, sondern alle Menschen. Gott zieht sich nicht beleidigt zurück. Er lässt das Fest nicht ausfallen. Sein Fest, das Reich der Himmel steht allen Menschen offen!

In unserem Evangelium wird in Bezug auf die frühe Christenheit die geschichtliche Wirklichkeit der Gemeinde sichtbar. Die Christen öffnen ihre Verkündigung: Alle sind zum neuen Volk Gottes gerufen, nachdem Israel der Einladung nicht gefolgt ist. Alle unterschiedslos, unabhängig von Herkunft und Volkszugehörigkeit. „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus“, so schreibt Paulus im Galaterbrief (Gal 3,28). Die frühen Christen erkennen: Gottes Heil gilt allenMenschen! Jesu Blut, für alle vergossen, ist Erlösung für alle Menschen. Das ist die Kernbotschaft dieses Gleichnisses.

Aber Matthäus wäre nicht Matthäus, wenn er nicht auch noch seiner Gemeinde und damit auch uns etwas Wichtiges zu sagen hätte. Er beschreibt die Gäste. „Böse und Gute“, sitzen als neues Volk Gottes um den Tisch. Die Gemeinde, wir, sind der Einladung gefolgt, wir sind willkommen. Aber wir sind so wie wir sind – da gibt es Böse und Gute. Das ist die Realität im Gemeindeleben. Keiner von uns kann sich, nur weil er zur Gemeinde Jesu gehört, nur weil er getauft ist, nur weil er am Tisch sitzt, zurücklehnen und sich herausnehmen, über die zu urteilen, die nicht da sind. Es werden keine ausdrücklichen Gründe für die Interesselosigkeit derer genannt, die nicht kommen. (Beim Evangelisten Lukas, der dieses Gleichnis ebenfalls erzählt – vgl. Lk 14,12-24 – werden alltägliche Beschäftigungen als Gründe genannt.) Matthäus sind Gründe hier nicht wichtig. Wichtig ist ihm die christliche Gemeinde selbst, die da ist und in der Gemeinschaft Gottes bleiben soll.

Wir sind es, damals wie heute, jeder und jede von uns: Alle sind eingeladen. Gott schaut nicht auf Gut und Böse. Er setzt keine Bedingungen für seine Einladung. Wir sind seine Gäste. Aber, und dieses „aber“ hat es in sich: Gott schaut darauf, ob jeder, der kommt, sich auf das Hochzeitsmahl, auf das, was da gefeiert wird, - darüber haben wir ja gesprochen - wirklich eingestellt hat. „Als der König eintrat, um die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte“ (Mt 22,11). Das Hochzeitsgewand, es steht für die tatsächliche Einstellung gegenüber Gott und seiner Einladung. Wer, wie es Paulus im Galaterbrief schreibt, nicht Christus angezogen hat (vgl. Gal 3,27). gehört nicht an diesen Tisch. Nach den Worten Jesu, die uns Matthäus hier vermittelt, gilt es, sich auf Gott einzustellen, innerlich und äußerlich, ganz eben. Das Hochzeitsgewand hat uns Gott mit dem Lebensvollzug Jesu bereitgelegt. Es ist der Lebensstil, den Jesu durch sein Leben der Liebe und Hingabe geprägt und in seiner Botschaft verkündet hat.

Darauf will Matthäus alle, die sich in das neue Volk Gottes rufen ließen und lassen, aufmerksam machen: Wer die Einladung hört, und ihr folgt, gleich ob gut oder böse, darf diese Berufung nie als abgeschlossen betrachten, sondern ist aufgefordert, sie täglich neu zu leben. Das macht unser „Hochzeitsgewand“, unser Ansehen vor Gott aus. Und immer gilt, dass, wer dem Ruf zum Hochzeitsfest Gottes gefolgt ist, diesem Ruf im Leben entsprechen soll und gemahnt sei: Verliert nicht, was euch geschenkt ist! Euch ist Christus geschenkt, also ziehet ihn an, lebt in ihm und bleibt in ihm!

Seien Sie in Christus gesegnet und behütet! Ihr P. Guido

Bildergalerie

Bildergalerie