Predigt zum 23. Sonntag im Jahreskreis (A) Röm 13, 8-10 und Mt18, 15-20

Fehler machen, schuldig werden, sich falsch verhalten, niemand ist davor gefeit. Es dann auch noch gesagt zu bekommen, ist oft beschämend, schmerzhaft, manchmal unerträglich. Gerne wären wir ohne Fehler und Schwächen. Das scheint unmöglich. Wir müssen lernen, mit unseren Fehlern zu leben.

Und die andere Seite: Es kommt uns leichter vor, die Schuld anderen in die Schuhe zu schieben, Fehler überall nur nicht bei sich selbst aufzudecken. Überall dort, wo Menschen in Beziehung leben, gibt es dieses Verhalten. Wie also umgehen mit der eigenen und mit der Schuld anderer?

Jesu Botschaft ist konkret. Sie will praktische Hilfe zum Leben sein. Das Evangelium, das wir eben nach dem Evangelisten Matthäus hörten, knüpft genau hier an. Matthäus versucht das, was er von Jesu Worten verstanden hat, seiner Gemeinde nahezubringen. Folgerichtig haben wir heute die Aufgabe, den Anspruch Jesu im Umgang mit Schuld zu betrachten, um dann darüber nachzudenken, wie sich das auf die ganze Gemeinschaft der Kirche auswirken kann und auch auswirken muss.

Jeder und jede von uns weiß, dass es schwer ist, sich die eigene Fehlerhaftigkeit und das Schuldigwerden einzugestehen. Um mit den blinden Flecken in unserem Leben umzugehen, sie eventuell zu bearbeiten und um uns zu ändern, brauchen wir die anderen. Wir brauchen andere Menschen, die bereit sind, unser Fehlverhalten beim Namen zu nennen. Doch andere angemessen zu kritisieren, ist eine überaus große Kunst. Aus eigener Erfahrung wissen wir: Wenn wir jemandem sagen, dass er sich falsch verhalten hat, dann geschieht es schnell, dass wir diesen Menschen niedermachen, abwerten und ihm seine Fehler erbarmungslos um die Ohren hauen. Er hat kaum eine andere Chance, als sich zu verteidigen, sich vor der Verurteilung zu schützen oder sich vor lauter Scham zu verkriechen. Verändern wird er sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Zudem ist eine Vorbedingung aufbauender Kritik ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Kritisierenden und dem Kritisierten. Man muss also unterscheiden zwischen der Sachebene und der Beziehungsebene, zwischen der zu kritisierenden Sache und dem betroffenen Menschen. Das Evangelium beschreibt unmissverständlich diese Unterscheidung.

Der andere oder die andere werden im Evangelium als Bruder oder Schwester bezeichnet. Geschwisterlichkeit kennzeichnet also die Beziehung und deutet hin auf das notwendige Vertrauensverhältnis. Wir alle sind Kinder Gottes, sind in seinen Augen Geschwister, sind sogar als weltweite Kirche eine Familie. Wir finden uns alle auf der Ebene des Evangeliums wieder und sind so auf gleicher Augenhöhe. Was Matthäus als Anspruch Jesu im Umgang mit Schuld und Versagen für seine Gemeinde gewissermaßen als allgemeine Regel weitergibt, hat auch für die ganze Gemeinschaft derer, die auf dem Boden des Evangeliums stehen, Gültigkeit: Gemeindemitglieder, die sich falsch im Sinne Jesu verhalten und so schuldig werden, müssen geschwisterlich zurechtgewiesen werden.

Wir haben von Gott her alle Verantwortung füreinander. Und wie geschieht die Zurechtweisung?

Zuerst unter vier Augen. Wenn das nichts nützt, in einer kleinen Gruppe. Bleibt auch das erfolglos, muss sich der Schuldige vor der ganzen Gemeinde verantworten. Ist er auch dann nicht bereit, seinen Fehler einzusehen, darf sich die Gemeinschaft von ihm trennen. Es ist ein auffälliges Alleinstellungsmerkmal: Verurteilt werden darf keiner wegen seiner Schuld. Wir haben von Jesus her kein Recht, einen anderen abzuwerten, kleinzumachen oder zu verwerfen, weil er sich falsch verhält.

Was wenige Verse vor der heutigen Schriftstelle für das Petrusamt überliefert ist – das „Schlüsselwort vom Binden und Lösen“ vgl. Mt 16,19 – wird hier auf die ganze Gemeinde ausgeweitet. Vergebung, Heilung von Schuld, Versöhnung ist Sache der ganzen Gemeinde. Die Einigkeit und Verbundenheit der Gemeinde, der Gemeinschaft wichtig. Sie muss sich betend an Gott wenden und Ihm den Bruder oder die Schwester anvertrauen. Gott ist in Christus die Mitte der Gemeinde. Er selbst ist als unendlich Menschenfreundlicher und Liebender gegenwärtig überall dort, wo zwei oder drei im Namen Jesu zusammen sind.

Das schließt trotz allem Fehlverhalten die Verurteilung des Schuldigen aus. Ein Urteil ist Gott allein vorbehalten. Die Gemeinschaft ist aufgefordert, zu vergeben: siebenundsiebzigmal, also unendlich oft, wie es im direkt folgenden Abschnitt des Evangeliums heißt. Wir werden am nächsten Sonntag davon hören.

Hart in der Sache, aber liebevoll und barmherzig zu den Menschen. Die Unterscheidung kommt von Gott her. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott ein großes und liebendes Herz für uns hat, dass wir selbst als unvollkommene Menschen in Liebe angenommen sind.

Gleichzeitig bleibt das Evangelium in der Sache hart. Fehlverhalten und alles Trennende – die Sünde – müssen abgebaut werden. Fehlverhalten muss klar und sachlich ausgesprochen werden und auch ausgesprochen werden können, ohne den Menschen unwürdig zu behandeln. So hat der Andere und auch wir selbst die Chance, einsichtig zu sein und das Verhalten ehrlich zu überdenken, bestenfalls sogar zu verändern.

Jesus geht es konkret darum, dem Menschen und der Gemeinschaft ein neues und besseres Zusammenleben zu ermöglichen. Die Gemeinschaft der Vergebung ist Abbild des Gottesreiches!

In den „Weisungen der Väter“ einer Sammlung von Aussprüchen und Erzählungen der Mönchsväter (Apophthegmata Patrum, hersg. v. Bonifaz Miller, Freiburg 1965, S.51) fand ich eine kleine Geschichte des Mönchsvaters Ammonas aus der ägyptischen Wüste: Als Ammonas Bischof geworden war, kam er in ein Dorf, in dem die Leute schwer aufgebracht waren. Sie erzählten ihm von einem Mönch, der am Berg wohnte und einen schlechten Ruf habe. Er ließe gegen die Regel eine Frau zu sich in seine Zelle. Die Leute bestürmen nun Ammonas, dass er dem schlechten Treiben ein Ende setze, denn das sei ungeheuerlich, was sich da auf dem Berg abspiele. Also stapft Ammonas den Berg hinauf und die ganze Menge hinter ihm her. Der Alte kommt als Erster zur Wohnstatt des Mönches. Als der die zornige Menge sieht, packt ihn die Panik und er steckt die Frau kurzerhand in ein leeres Fass. Ammonas sieht es, durchschaut die Situation blitzschnell und setzt sich auf das Fass. Dann winkt er die Leute heran und sagt zu ihnen: „Jetzt sucht die Frau!“ – Die finden die Frau nicht Da sagt er zu ihnen: „So! Jetzt kniet nieder und bittet Gott um Verzeihung, dass ihr dem Bruder so übel nachgeredet habt!“ Als die Menge sich zerstreut hat, geht er zu dem Mönch, nimmt ihn bei der Hand und sagt: „Bruder, gib auf dich acht!“ Geben wir alle auf uns acht und begleiten wir uns zu Gott!

Seien Sie gesegnet und behütet!

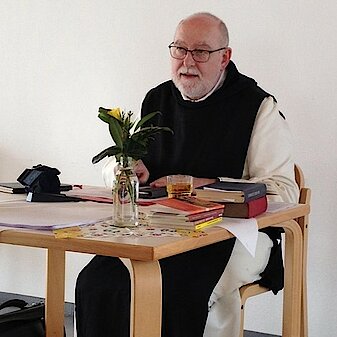

Ihr P. Guido