Predigt zum 15. Sonntag im Jahreskreis – C – Dtn 30,9c-14 und Lk 10,25-37

Was ist wichtig für meine und unsere Praxis des Glaubenslebens? Das ist im Grunde die Frage, die das Evangelium heute aufwirft. Während Markus (vgl. Mk 12,28-34) und Matthäus (vgl. Mt 22,34-40) dieses Problem im Zusammenhang mit der Frage nach dem wichtigsten Gebot und der Antwort Jesu behandeln, geht der Evangelist Lukas hier einen anderen Weg. Schon die Problematik wird anders angegangen, wenn der Gesetzeslehrer Jesus fragt: „Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“ (Lk 10,25). Das Gleichnis vom „barmherzigen Samariter“, das Jesus dann als letztliche Antwort gibt, finden wir nur bei Lukas. Zugespitzt formuliert können wir feststellen, dass dieses Gleichnis sich als Kritik gegen eine Frömmigkeit wendet, die vor allem dem „Tempeldienst“ – also dem Gottesdienst – den Vorrang vor der Barmherzigkeit gibt. Das ist eine Kritik, die wir auch bei den Propheten des Alten Testamentes öfter lesen können. Matthäus spricht eine solche prophetische Kritik in seinem Evangelium auch an, wenn Jesus an anderer Stelle darauf hinweist, dass „Gott Barmherzigkeit will und nicht Opfer“ (vgl. Mt 9,13 u. 12,7). Wie bei den Propheten überliefert, wendet sich Jesus gegen formalistische Liturgiker und dogmatische Gesetzeshüter („Priester und Levit“), denen die Befolgung des Buchstabens im Gesetz wichtiger ist als das Gespür für Mitmenschlichkeit.

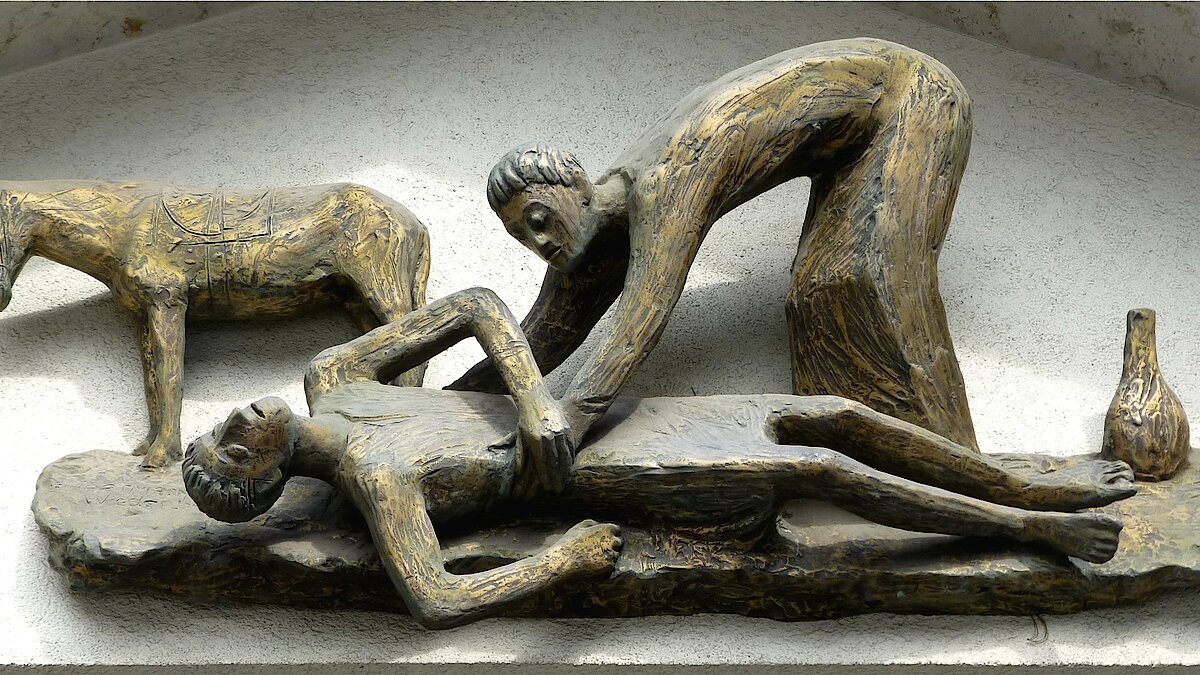

Demgegenüber sagt Jesus im Gleichnis des Lukas: Die Not des Mitmenschen, mit der wir konfrontiert werden, ist das eigentliche „Gesetz“ Gottes. In dem von der jeweiligen Situation selbst nahe gelegten rechten Tun besteht die wahre Frömmigkeit – jenseits sogenannter vorgeschriebener Fixierungen auf den Buchstaben des Gesetzes in der Praxis des Glaubens. Man muss die inneren Zusammenhänge des Gleichnisses wahrnehmen, um das hier verstehen zu können: Der vom Jerusalemer Tempelkult ausgeschlossene „Samariter“ – er wird offiziell als abtrünniger Sektierer betrachtet – wird dem unter die Räuber gefallenen „Juden“ zum Nächsten, und zwar von da an, „wo er im Innersten berührt wird vom Schmerz des Überfallenen“ (so müssen wir das griechische Wort „esphlanchnisthae“ an dieser Stelle übersetzen – die Einheitsübersetzung spricht vom „Mitleid“) und sein helfendes Handeln eine zwar nicht religiöse, aber doch zutiefst menschliche Beziehung zwischen den beiden stiftet.

Man darf das nicht missverstehen: Jesus verkündigt hier keineswegs eine „allgemeine Menschenliebe“, denn die kann genauso wie ein isoliertes Verständnis vom Gottesdienst schöngeistig und unverbindlich bleiben. Ein gefühliges „Seid umschlungen Millionen“ oder „Alle Menschen werden Brüder“ aus Schillers von Beethoven vertonter „Ode an die Freude“ vermag zwar das Gemüt zu erheben. Aber der Obdachlose unter der Brücke oder die Frau, die mit ihren Kindern vor den schrecklichen Folgen der Kriegsgewalt fliehen musste, oder der demenzkranke und vereinsamte Mitmensch im Nachbarhaus, der Arme und Notleidende in unserer Nähe, kommt dabei zumeist nicht in den Blick.

Lukas will seiner Gemeinde und uns deutlich machen, dass nach dem Beispiel Jesu die „Wahrnehmung der Not und das konkrete und situationsbezogene Handeln zur Überwindung der Not“ die Grundlage des Glaubens ist. Diesen Dienst der Liebe schenkt uns Gott und daraus wird „Gottesdienst“.

Ich erinnere mich an die Erzählung eines Missionars, der bei den Stämmen der Massai im Norden Tansanias wirkte. „Da gibt es den Brauch“, so erzählte er, „wenn ich in die Nähe eines Stammes komme und beabsichtige mit ihnen Gottesdienst zu feiern, dann schicke ich ein Büschel frisches Gras zu ihnen. Die Massai sind ja viehzüchtende Nomaden. Frisches Gras bedeutet Leben. Also wenn alle sich verstehen, dann wird das Grasbüschel von Familie zu Familie weitergegeben und kommt bald wieder zu mir zurück. Dann weiß ich, ich kann Gottesdienst feiern. Wenn das Büschel nicht zurückkommt, dann gibt es eine ungelöste Notsituation oder Streit und dann kann kein Gottesdienst gefeiert werden.“

Gelebte Liebe und Gottesdienst gehören zusammen und dürfen nicht gegeneinandergestellt werden. Im Sinne der eingangs gestellten Frage nach der Praxis des Glaubenslebens finden wir die Antwort, die Jesus nach Lukas gibt, darin, dass er die Gottes- und die Nächstenliebe verbindet. Was Lukas im „Samaritergleichnis“ erzählt, zeigt auf, dass im christlichen Sinn eine Liebe, die sich auf bloße Humanität und Mitmenschlichkeit beruft, zumindest fragwürdig ist, weil sie auf die menschliche und damit brüchige Dimension beschränkt bleibt. Das Besondere der Verbindung von Gottes- und Nächstenliebe liegt darin, dass Menschen sich von Gottes Liebe so ergreifen lassen können, dass der Wille und die Bereitschaft zur konkreten Nächstenliebe spontan in ihnen wach werden. Aus der Gottesliebe heraus übersteigt die Nächstenliebe die begrenzte menschliche Beziehungsebene und erweitert sie zugleich. Darin besteht der tiefste Zusammenhang von Gottes- und Nächstenliebe! Die Beziehung zu Gott ist die Quelle der Liebe. So werden Religiosität und helfende Tat ins rechte Verhältnis gerückt. Mit seiner prophetischen Kult- und Gesetzeskritik will Jesus ja nicht die Frömmigkeit abschaffen und stattdessen Mitmenschlichkeit predigen. Sein eigenes Beispiel widerlegt das: Er selbst hat zutiefst aus seiner einmaligen Beziehung zum Vater gelebt. Aus dieser Beziehung, die auch eine Gebetsbeziehung ist, bezieht er seine eigene Identität und seine Kraft in der Zuwendung zu den Menschen.

Wer das Liebesgebot allerdings verallgemeinert und weltumspannend auf alle bezieht, ist in der Gefahr sich selbst absolut zu überfordern. Damit schafft man dann wieder ein BUCHSTABEN-GESETZ, das dem, was Jesus empfiehlt, entgegensteht: Jesus möchte, dass DU und ICH der jeweiligen Situation, der wir ausgesetzt sind, gerecht werden, dass wir ganz für den da sind, dem wir jetzt begegnen, für den, der mich jetzt gerade braucht – das ist eine überschaubare Aufgabe. So gesehen gilt gerade für das Gebot der Nächstenliebe, für dieses Gotteswort, dass es „nicht über deine Kraft geht und nicht fern von dir ist, … es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, du kannst es halten“ (Dtn 30,14). So heißt es helfend in der Lesung dieses Sonntags.

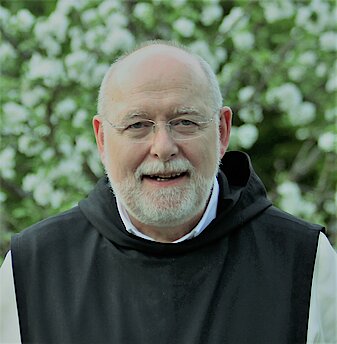

Seien Sie so gesegnet und behütet! Ihr P. Guido

Die Tagestexte zum 15. Sonntag im Jahreskreis