Deshalb waren alle, die Jesu Ausrasten erlebten, regelrecht geschockt

Predigt am 3. Fastensonntag – B – Ex 20,1-17; 1Kor 1,22-25 u. Joh 2,13-25

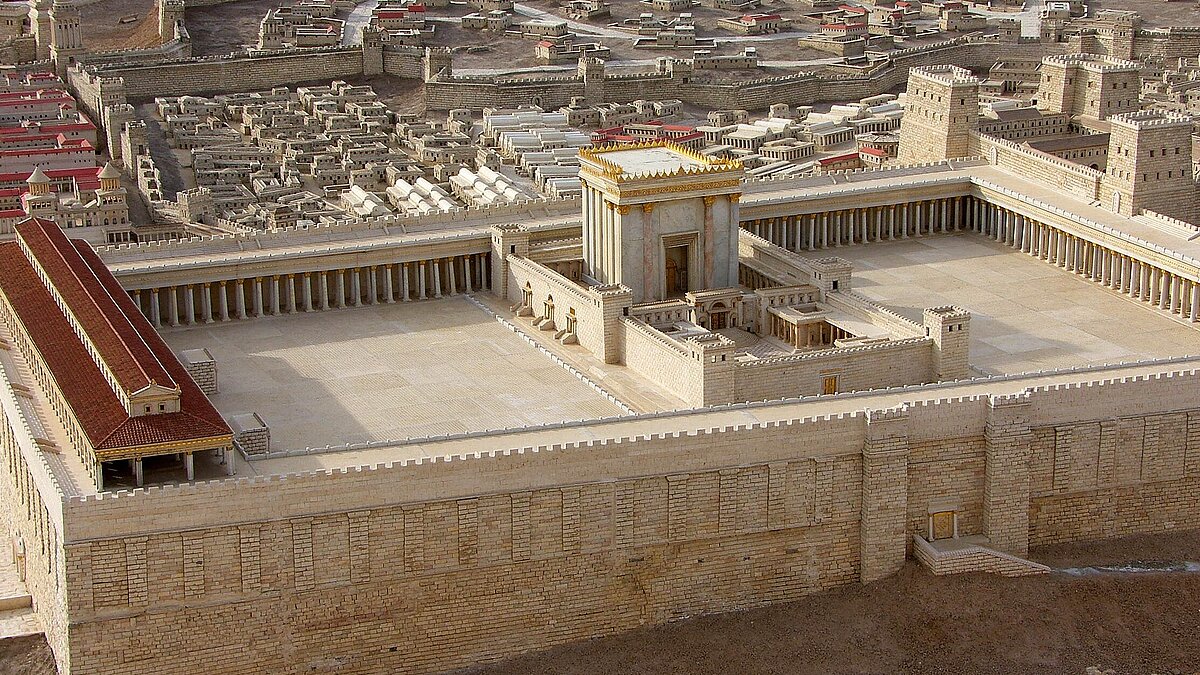

Ich erinnere mich daran, dass in einem Firmkurs vor einigen Jahren Jugendliche bei der Charakterisierung Jesu voll davon überzeugt waren, er sei so etwas wie ein „Softie“ – platt gesagt: ein „Weichei“… Das Evangelium heute spricht da eine andere Sprache. Kraftvoll und in der Tradition der alttestamentlichen Propheten provoziert Jesus mit seiner Zeichenhandlung, die wir unter dem Stichwort „Tempelreinigung“ kennen, die Menschen, vor allem die Obrigkeit. Es ist schon richtig, danach zu fragen, was er eigentlich damit erreichen wollte! Tatsache ist: Er störte das offizielle Geschehen im Tempel. Warum? Für das damalige Verständnis des Glaubens und der Gottesdienstpraxis am Tempel war das, was sich da im Vorhof des Gotteshauses abspielte, berechtigt und gut. Man musste die entsprechenden Opfertiere vor Ort aussuchen und kaufen können. Es gab entsprechende Vorschriften und Reinheitsgebote in den Gesetzesbüchern (vgl. Dtn u. Lev), die gewährleistet werden mussten. Es war auch völlig normal, dass dort Geldwechsler ihren Job machten, denn die Tempelsteuer musste in der richtigen Währung entrichtet werden. Ohne dieses genehmigte „Drumherum“ wäre der Opferbetrieb im Tempel gefährdet gewesen. Deshalb waren alle, die Jesu Ausrasten erlebten, regelrecht geschockt und die Behörden fragten mit Recht nach der Befugnis Jesu, die ihm das Recht gab so zu handeln. Nun, Jesus sah, dass der Glaube der Menschen durch einen überbordenden Opferbetrieb und durch ein glaubensleeres Vollziehen von Ritualen in Gefahr war. Die Religionsausübung war für ihn zu einem Dienstleistungsbetrieb geworden. Die Opfer und der Gottesdienst zu einem toten Geschehen. Da klingt durch, was der Prophet Jesaja einmal dem Volk als Gotteswort zumutete:

„Was soll ich mit euren vielen Schlachtopfern?, /

spricht der Herr. Die Widder, die ihr als Opfer verbrennt, /

und das Fett eurer Rinder habe ich satt; /

das Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke ist mir zuwider.“ (Jes 1,11) und

beim Propheten Hosea: „…lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer.“ (Hos 6,6).

Das prophetische Zeichen der Tempelreinigung durch Jesus ist aber nur ein Aspekt des Geschehens. Das wird deutlich, wenn man sich bewusst macht, dass die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas diese Begebenheit im Aufbau ihres Evangeliums zum Ende hin, also vor der Erzählung der Leidensgeschichte einordnen (Mt 21,10-17; Mk 11,15-19 u. Lk 19,45-48). In diesem Zusammenhang war das Geschehen im Tempel zu Jerusalem auch Teil der Anklage Jesu durch den Hohen Rat.

Der Evangelist Johannes setzt die Tempelreinigung allerdings bewusst an den Anfang seines Evangeliums. Schauen wir darauf, was er uns damit sagen will.

Gefragt, womit Jesus sein Handeln bei der Tempelreinigung rechtfertige, antwortet er: „Reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten“ (Joh 2,19). Hier wird die Perspektive auf das ganze Geschehen radikal verändert. Weder das gewaltige Bauwerk des Tempels noch alte Regeln oder Kultvorschriften, noch großartige Zeremonien öffnen den Zugang zu Gott. Der liegt in Jesus. Deshalb sagt der Evangelist erklärend: „Er aber meinte den Tempel seines Leibes“ (Joh 2,21). Jesus, der auferstandene Herr, ist der „neue Tempel“ Gottes, er ist der Ort der Anbetung, der Ort, wo die Beziehung zu Gott Wirklichkeit wird. (Vgl. die Begegnung mit der Samariterin am Jakobsbrunnen in Joh 4,1-43.) In Jesus ist Gott ganz und gar gegenwärtig. Das Wort vom zerstörten und neu errichteten Tempel erhält so eine völlig neue Qualität: Es geht nicht um Steine, oder die Leistung des Aufbaus, es geht im Grunde noch nicht einmal um das, was im oder am Tempel geschieht, es geht um den Aufbau von Beziehung. Zu Gott kommen, erfährt die Qualität des persönlichen „Du“. Einfach gesagt: Es geht um Freundschaft mit Gott.

Damit aber nicht genug. Es wird noch viel mehr völlig verändert. Nicht durch das, was im oder am Tempel geschieht, der Opfer- und spezielle liturgische Gebetsdienst, also das, was der Mensch an religiösem Tun leistet, ist die Gewähr für Gottes Zuwendung und Heil. Seine Nähe und Freundschaft ist Gottes Geschenk der Liebe an uns. Damit wird noch viel mehr umgeworfen als nur die Tische der Geldwechsler! Nicht wir sorgen dafür, dass Gott uns gegenüber gnädig ist. Das ist seine Sache! Die Symbole dafür sind die Opfer und die Tempelsteuer damals und heutzutage in den Augen vieler wohl die Kirchensteuer und manche besonderen Anstrengungen in der Glaubenspraxis. Das sind aber im Grunde nicht die angemessenen Zeichen! So dürfen wir Gott in seinem Verhältnis zu uns nicht sehen oder einordnen. Nochmal: Nicht wir sorgen für Gottes Zuwendung und Liebe zu uns. Seine Liebe und Barmherzigkeit sind in Jesus radikal und bedingungslos sein Geschenk.

Was bedeutet das nun für uns? Was bedeuten dann Gottesdienst und Gebet und auch unser Tun und Handeln aus dem Glauben?

Ganz einfach: Sie sind Zeichen der Beziehung zu Gott. Nicht mehr und nicht weniger. Jeder und jede Liebende weiß vom Herzen her, wie kostbar und notwendig die Zeichen der Beziehung zum Geliebten sind. Da braucht es keine großen Erläuterungen. Dennoch wir wissen auch in unserer Schwachheit, dass wir Erinnerungshilfen brauchen und Anstöße, dass die Liebe lebendig bleibt. Damit sind wir dann angekommen bei der Institution Kirche mit all den verschiedenen Formen, Regeln und Anweisungen und noch Etliches mehr. Aber sie sind, was ich angesprochen habe: Erinnerungshilfen und Anstöße und auch Werkzeuge, die Liebe Gottes und seine bedingungslose Freundschaft nicht zu vergessen. Wieder einmal wird so auch deutlich, dass im Evangelium manches an Kritik an möglichen Fehlentwicklungen in der Gestalt der Kirche steckt, dass aber auch wir selbst in einem lebendigen Prozess der Hinwendung zu Gott bleiben müssen und ebenso in der Pflege der Beziehung zu ihm. Gut, dass es geprägte Zeiten wie die Fastenzeit gibt, die uns helfen wollen, unser Leben mit Gott und miteinander neu zu erden und uns neu auszurichten auf ihn und seine Liebe.

In diesem Sinn: Ihnen eine gesegnete Zeit und bleibt behütet! Ihr P. Guido

Bildergalerie

Bildergalerie