Predigt zum 2. Ostersonntag – C – Apg 5,12-16 und Joh 20,19-31

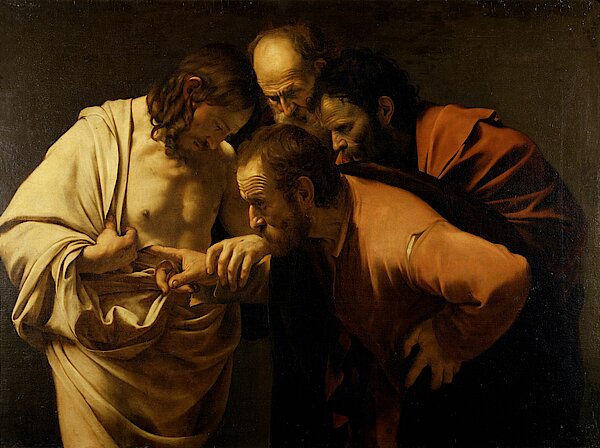

Immer wieder, wenn ich die Evangelien von der Begegnung des Auferstandenen mit den Jüngern höre oder lese, frage ich mich, was es bedeutet, dass der Herr ihnen seine Wunden zeigt. Ebenso frage ich, warum hat gerade Thomas, den wir gerne den „ungläubigen“ nennen, ein solches Verlangen danach, die Wundmale des Auferstandenen zu sehen und sogar zu fühlen? Entschieden erklärt er den anderen Jüngern: „Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht“ (Joh 20,25b).

Warum denn sind gerade die Wunden Jesu so wichtig, so wichtig für die Evangelisten, so wichtig für Thomas? Ich will es einmal so sagen: Thomas will sich davon überzeugen, dass der Auferstandene auch der Gekreuzigte ist. Wenn der Auferstandene nicht mehr die Wundmale trüge, dann hätte er sein Leben und sein Leiden absolut hinter sich gelassen. Dann wäre alles wie weggewischt, was sich im Leben Jesu ereignet hat. Und dann hätte der Auferstandene dem Thomas nichts mehr zu sagen. Die Wirklichkeit der Auferstehung ist für Thomas nur dann von Bedeutung, und zwar von alles entscheidender Bedeutung, wenn er durch das Ertasten der Wunden die Identität des Auferstandenen mit dem Gekreuzigten feststellen kann: Ja, das ist tatsächlich der, mit dem wir jahrelang zusammengelebt und -gewirkt haben.

Wir können Thomas verstehen. Wo bliebe sonst unser Leben mit seinem Leiden, Kämpfen und Lieben? Wenn in der neuen Schöpfung all das einfach weggewischt wäre, dann wäre es eine andere Welt, eine Welt, mit der wir im Grunde nichts zu tun haben, eine Welt, auf die wir nicht hoffen können, eine fremde Welt. Und wir wären darin nicht wir selbst. Denn zu unserer menschlichen Existenz gehört nun mal die Begrenztheit und das Leiden, die Wunden und der Tod! Wenn aber der Auferstandene seine Wunden mit sich trägt, dann ist auch sein Leben unter den Menschen bleibend wichtig für uns. Dann ist auch unser jetziges Leben aufgehoben in der neuen Welt, in der neuen Schöpfung, auf die wir zugehen und die schon begonnen hat. Dann sind unser Leben und Leiden und auch unsere Verwundungen wichtig für Gott und uns selbst. Natürlich fragen wir, warum das so ist. Nun: Durch Jesus den Menschen- und Gottessohn hat Gott, der Vater, durch die einmalig innige Verbindung der Liebe selbst im Sohn erfahren, was Leiden, was Sterben und Tod bedeutet. Auf seine Art hat Gott am Leiden Jesu teilgenommen, mit ihm die Pforte des Todes durchschritten und so den Tod überwunden. In Jesus weiß Gott von der Angst und dem Schrecken des Todes. Genau hier knüpft die Frage des Jüngers nach den Wunden des Auferstandenen an. Thomas will Aufklärung, Sinngebung für sein jetziges Leben, Sinngebung auch für das Leiden. Deswegen geht es ihm so sehr um die Wunden des Auferstandenen. Und nur so gewinnt der Osterglaube sein volles Gewicht. Jesu Auferstehung ist keine Privatsache. Er ist für uns auferstanden, und an ihm können wir entdecken, was uns zugesagt ist, denn der Vater hat den Sohn im Tod mit der Liebe, also dem Heiligen Geist umfangen und ihn erhöht zu seiner Rechten, vollendet im Leben. Was für den Sohn gilt, hat Gültigkeit für alle Kinder Gottes, für alle Menschen!

Von vielen Seiten wird dem Menschen von heute „Heil“ angeboten. Aber diese Heilsange-bote sind meist nur oberflächlich. Denn bei ihnen dreht es sich nur um Wohlstand und egoistisches Wohlergehen, um „Heil für uns allein“, und so entsteht die Versuchung, vor der unsäglichen Not in der Welt die Augen zu verschließen. Das wäre ein trügerisches Heil, eine Art Flucht aus der Misere unserer Welt. Das genügt nicht! Wir suchen Antwort auch auf die Frage nach dem Heil der ermordeten Kinder und Kriegsopfer in der Ukraine und so vieler Terroropfer in unserer vom Hass zerrissenen Welt. Es geht nicht nur um das Heil der Glücklichen und Reichen, der Mächtigen und Sieger, sondern um das Heil aller Menschen, vor allem um das Heil der Unterlegenen, der Kranken, der Schwachen, der Opfer von gestern, heute und morgen. Wenn für sie keine Antwort möglich ist, dann gibt es überhaupt keine Antwort. Deswegen geht es Thomas um die Wunden des Auferstandenen. Deswegen geht es den Evangelisten um die Wunden des auferstandenen Herrn. Denn wenn ER „seine“ Wunden trägt, dann sind auch alle Wunden, die heute geschlagen und zugefügt werden, in der neuen Welt nicht einfach weggewischt. Dann ist auch heute das Leiden nicht sinnlos. Dann trägt es bei zur neuen Schöpfung. Die Wunden, besser „der Verwundete“ ist die Brücke über den Tod. So sagt es schon der Prophet Jesaja im Lied vom Gottesknecht: „Durch seine Wunden sind wir geheilt“ (Jes 53, 5b). Ein Himmel, in dem alles, was unser irdisches Leben ausmacht, einfach vergessen und vorbei wäre, in dem nicht die konkret erlebte und erlittene Geschichte jedes einzelnen aufgehoben ist – jede Freude und jeder Schmerz –, wäre ein fremder Himmel, in dem wir uns nicht wiederfinden könnten, weil er überhaupt nichts mit uns zu tun hätte.

Bei alldem wird nichts Inhaltliches über die neue Schöpfung gesagt. Keine Neugier wird befriedigt. Nur das eine: die Identität des Menschen wird gewahrt. Der Auferstandene ist der Gekreuzigte. Diese Erkenntnis wird Thomas geschenkt, und deswegen kann er glauben. Jetzt ist auch sein Leben aufgehoben. Und jetzt ist es auch sinnvoll, sich für die Sache Jesu einzusetzen. Auch wenn es dabei Wunden hinzunehmen gilt. Weil die Jünger so an den Auferstandenen als den Gekreuzigten glauben, erzählen sie von seinem Werk und seinem Wort. Denn all das ist bestätigt und angenommen von Gott. Das Kreuz ist nicht der Schluss-Strich unter einer Illusion, unter einem frommen Wunschtraum, der sich als falsch erwiesen hat, sondern das Kreuz ist angenommen als letzter Dienst Jesu an den Menschen. Im Kreuz ist Heil.

Nicht für alle Jünger wird es gleichzeitig Ostern. Die Frauen am Grab und der Lieblingsjünger, Petrus, Maria von Magdala und die Emmaus Jünger – sie alle erfahren Jesus, den Auferstandenen, auf unterschiedliche Weise. Für Thomas wird es erst später Ostern - wie auch für manchen von uns. Seien wir deshalb dankbar für dieses Evangelium. Wir brauchen uns der bedrängenden Fragen, die in uns aufsteigen, und unseres Suchens und Tastens nicht zu schämen.

Das Evangelium vom „ungläubigen Thomas“ ist uns zur Ermutigung aufgeschrieben. Damit wir wie er Zeugnis davon geben können: Jesus Christus ist auferstanden. Er trägt die Wundmale. So ist auch unser verwundetes Leben und das aller Menschen in Gott aufgehoben und voller Sinn.

Eine gesegnete Osterzeit und bleibt behütet!

Ihr P. Guido

Mit Ostern auf Tuchfühlung – Predigt zu Joh 20 1-9 und 19-31

Eine Frau – Maria aus Magdala – unterwegs zum Grab. So wie wir nach einer Beerdigung zum Friedhof gehen. Es war noch dunkel sagt der Evangelist ausdrücklich. Um sie herum und in ihr. Kein Halleluja, keine Blumen, kein fröhlicher Gesang wie bei uns heute Morgen. Sie sieht zwar, dass der Stein weggenommen war. Aber auch der Herr war aus dem Grab weggenommen. Zweimal dasselbe Wort. So empfinden wir den Tod. Da wird uns jemand weggenommen. Da bleiben wir zurück. Das auch dem Tod die endgültige Macht weggenommen wird durch die Auferstehung und die Zusage von neuem Leben ist noch nicht angekommen. Wie auch. Immer liegt ein Weg, ein Prozess dazwischen. Solange bis es beginnt, dass Zweifel, Enttäuschung und Trauer allmählich schwinden. Weggenommen werden wie der Stein vorm Grab.

Was macht man, wenn man alleine nicht weiterkommt? Man sucht Unterstützung. Menschen, mit denen man seine Ratlosigkeit, seine Bestürzung teilen kann. So macht sie sich auf den Weg zu Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, um davon zu erzählen. Mit ihnen nimmt sie einen zweiten Anlauf. Mit Petrus, dem das Felsgestein zum Beinamen wird, weil er es in seiner Verkündigung immer wieder wegrollen wird. Und dem anderen Jünger. Den, der Jesus liebte. Der Andere. Johannes, wie es die Tradition sagt? Oder Prototyp eines Jüngers, der Jesus liebt, der auf der Suche nach ihm bleibt. Oder Menschen wie Du und Ich, die wir alle Situationen kennen, in denen wir uns mit weggenommenen Menschen, Hoffnungen und Erwartungen auseinandersetzen müssen, genauso wie mit Blockaden, Hindernissen, Steinen.

Dann erreichen sie das Grab. Zuerst die Männer. Später auch Maria. Um Auferstehung zu erahnen, Hoffnung zu schöpfen, muss man sich wohl tatsächlich zu allererst einlassen können, in die Situation hineinbegeben.

Ganz großen Wert scheint der Evangelist darauf zu legen, dass die Leinenbinden dort liegen. Und auch nicht nur dort liegen, sondern dass sie zusammengebunden, und an ganz besonderen Plätzen liegen. Sicherlich kann man in dieser Anmerkung zunächst einmal die Entkräftigung des Vorwurfes sehen, die Jünger hätten den Leichnam Jesu weggebracht, um das leere Grab vorzutäuschen. Denn wer den Leichnam stiehlt, der nimmt sich bestimmt nicht die Zeit, ihn vorher noch auszuwickeln und die Tücher sorgfältig zusammen zu legen.

Aber ich denke, Erzählungen dieser Art sprechen auch auf der symbolischen Ebene. Und gerade die Tücher (Windeln) sind uns ja schon aus der Weihnachtserzählung bekannt. Bereits in seiner Geburt deutet sich sein Sterben an. An Weihnachten in Tücher gewickelt – an Ostern herausgenommen.

Man hat ihn aus dem Grab weggenommen. Man hat die Tücher von ihm weggenommen. Ihn aus den Tüchern gewickelt. Ihn ent-„wickelt“. Glaube und gerade der an die Auferstehung hat viel mit Entwicklung zu tun. Das fällt einem nicht in den Schoß. Dazu braucht es einiges an Auseinandersetzung. Immer neues hören auf Gesagtes, auf Erfahrungen anderer. Auf eigene Erfahrungen. Auf das hinhören, das die Grundlage vom Verständnis von Auferstehung ist. Es hat mit unserer Geschichte zu tun. Mit Erfahrungen, die wir angesichts des Todes selber schon gemacht haben. Es ist, wie Drewermann sagt, die Unmöglichkeit der Liebenden im Tod voneinander zu lassen. Aus diesen Erfahrungen heraus entwickeln sich Hoffnungen, weil Leben, weil Beziehungen bleiben, wenngleich auch anders erlebt werden. Erlebtes hat mit Leben zu tun. So wird der Glaube an die Auferstehung der Verstorbenen auch uns wieder aufstehen lassen zum alltäglichen Leben.

Man hat die Leinenbinden weggenommen. Das ist Ent-bindung. Entbindung geschieht, wenn ein Kind geboren wird. Wenn es erstversorgt ist, legt man es in trockene Tücher und gibt es der Mutter.

Auferstehung ist keine Reanimation. Keine Wiederbelebung, kein Zurück ins alte Leben, sondern uns wird neues Leben geschenkt. Auch keine Reinkarnation, keine Wiedergeburt, sondern eine neue Geburt. „Von oben geboren“, sagt Jesus im Gespräch mit Nikodemus.

Zusammengelegte Leinenbinden. Tücher. Buchstäblich sind wir eingeladen, mit Ostern auf Tuchfühlung zu gehen. In ihnen Hinweise zu ent-decken, die uns erzählen, wie sehr die Ostergeschichte mit der eigenen Geschichte zu tun haben, die so oft mit Leben und Tod zu tun hat. Ostern in trockenen Tüchern.

Auf ganz andere Art und Weise hören wir am 2. Ostersonntag, wie Thomas, der „Ungläubige“ oder wie es einmal jemand sagte: der unglaublich gläubige auf Tuchfühlung mit Jesus geht. „Wenn ich nicht meinen Finger in die Male der Nägel und meine Hand in seine Seite lege, glaube ich nicht.“ Auf Tuchfühlung mit den Wunden. Noch lange nicht bei Allen alles in trockenen Tüchern. Ostern ist kein Datum im Kalender, eher eines das mit unserer Erkenntnis zu tun hat. In der Auseinandersetzung mit den Wunden Jesu und seinen eigenen angesprochen zu werden, „Mein Herr und mein Gott“ zu sagen, nicht beherrscht von Ohnmacht, sondern dem, der herrscht mit Macht.

Entwicklung. Wie wird es wohl weiter gehen? Wohin entwickeln wir uns in der Kirche. Entbindung. Viele entbinden sich selbst. Kommen nicht mehr. Statt in österliche Erfahrungen einzutreten, treten sie aus der Kirche aus. Da stirbt einiges in unserer Kirche. Wie gehen wir damit um? Gehen wir unter – oder erleben wir gar Auferstehung?

Wenn nichts stirbt – gibt es keine Auferstehung. Und so möchte ich mir in diesen Ostertagen selber sagen: das was wir momentan erleben, ist nicht nur sterben. Da erleben wir Auferstehung. Da wandelt sich etwas zu neuem Leben. Könnte ich nicht mehr so denken, könnte ich das Sprechen von Gottes Geist auch lassen. Wir erleben im heute in all den Erfahrungen, dass immer mehr die traditionellen Formen nicht mehr wollen, oder daran teilnehmen, Auferstehung. Ich nehme schon wahr, dass Menschen, auch wenn sie sich formal von der Kirche abwenden, ihr dennoch treu bleiben. Lossagen von der Institution. Aber nicht von ihrem Glauben.

Da braucht es viel Mut so zu denken. Und auch viel Kraft. Aber wenn es richtig ist, das Auferstehung mit Entwicklung und neuer Geburt zu tun hat, dann setzt sie sich sicherlich auch in unseren Tagen fort.

Pfarrer Winfried Roth