Predigt zum Christkönigssonntag (A) - Ez 34, 11-12.15-17 und Mt 25, 31-46

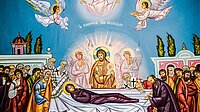

Sie stehen im Mittelpunkt, die Werke der Barmherzigkeit: die Hungrigen speisen, den Durstigen zu trinken geben, Fremde und Obdachlose beherbergen, Nackte bekleiden, Kranke und Gefangene besuchen. Es sind Werke, die im Gerichtsbild des Evangeliums an diesem letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem Christkönigssonntag, nach Matthäus den Maßstab bilden, nach dem die Entscheidung über Wohl und Wehe getroffen wird. Greifbar wird dieser Maßstab in der Aussage: „Was ihr für einen der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40b) Am Ende begegnen wir dem Herrn aller Dinge. Gericht nennen wir diese Begegnung.

Wenn wir danach fragen, wo dieser Maßstab des Gerichtes herkommt, dann müssen wir auf das Prophetenwort des Ezechiel schauen, das uns in der ersten Lesung dieses Tages begegnet. Eigentlich müsste diese Lesung im Zusammenhang mit der vorausgehenden Scheltrede über die schlechten Hirten gehört werden (vgl. Ez 34,1-10). Nur so können wir das Handeln Gottes, das im Prophetenwort deutlich wird, auch recht verstehen. In dieser Rede heißt es als Gottesspruch: „Weh den Hirten Israels, die sich selbst geweidet haben! Müssen die Hirten nicht die Schafe weiden? Das Fett verzehrt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch. Das Mastvieh schlachtet ihr, die Schafe aber weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke habt ihr nicht geheilt, das Verletzte habt ihr nicht verbunden, das Vertriebene habt ihr nicht zurückgeholt, das Verlorene habt ihr nicht gesucht; mit Härte habt ihr sie niedergetreten und mit Gewalt.“ (Ez 34,2-5) Es ist der Hirte, der als Vor-Bild für den König und für die Verantwortlichen im Volk dient. Die prophetische Kritik gilt den schlechten Hirten, die nur an sich selbst denken und deren Handeln dafür verantwortlich ist, dass die ihnen anvertrauten Menschen ins Chaos und in die Verbannung zerstreut werden, wie es im Jahr 586 v. Chr. mit dem auserwählten Volk Israel geschah. In diese trostlose Situation hinein verkündet Ezechiel einen fürsorglichen Gott, der sich jetzt, wiederum im Bild gesprochen, selbst um die Tiere seiner Weide kümmert. Er, Gott selbst, will allein der Hirte seines Volkes sein. Er will selbst seine Schafe suchen und sie zu einer neuen Herde sammeln. Er will die Vertriebenen zurückbringen und selbst für alle sorgen, wie es recht ist.

Gottes eigene Hirtensorge begründet das Recht, die Guten von den Bösen zu scheiden. Gott selbst macht sich als Hirte glaubwürdig durch die Zusage, verlorene Tiere zu suchen und vertriebene zurückzubringen, verletzte zu verbinden, schwache zu kräftigen und alle zu behüten. Das alles ist in Jesus Wirklichkeit geworden. Er ist tatsächlich der „gute Hirte“, der bereit ist, für die Seinen sich bis zur Selbsthingabe einzusetzen. Und wir? Einerseits sind wir die Schafe seiner Weide. Andererseits sind wir aber auch in unserer christlichen Berufung füreinander Hirten, die das Werk Jesu fortzusetzen haben. So gilt der Maßstab der göttlichen Hirtensorge in mehrfacher Hinsicht: Wir sind eingeladen, uns seiner, der göttlichen Hirtensorge, anzuvertrauen und wir haben diese Sorge auch für- und miteinander zu leben.

Gottes Gericht zeigt sich im Leben, da, wo wir – wie er – in Jesus Christus einstehen für die Geringsten, die Schwachen, für jene also, die in den Werken der Barmherzigkeit benannt werden. Die Frage an uns lautet: Wo sind heute die Verlorengegangenen, die Vertriebenen, die Verletzten und Schwachen? Und: Bin ich mir bewusst, dass ich von Jesus her mit seiner Hirtensorge beauftragt bin? Im Herzen mitzufühlen und mitzuleiden, ist die Voraussetzung für eine Solidarität mit denen, die leiden und kaum Lebenschancen haben. Papst Franziskus sagt uns: Lasst euch berühren, nehmt das Leben in seiner Armseligkeit und Härte nicht nur zur Kenntnis, nehmt es in eurem Herzen wahr! Nur wer sich rühren lässt und wen etwas berührt, der bewirkt auch Veränderung. Wer also in meiner Welt bedarf meiner Sorge? Es ist viele Jahre her, dass Mutter Theresa von Kalkutta in Freiburg (1978) fragte: „Kennt ihr die Armen eurer Stadt?“ Gerade in unseren Tagen der Bedrängnis durch die Covid19-Pandemie sind wir in vielfältiger Weise herausgefordert, füreinander da zu sein und einander rücksichtsvoll zu begegnen. Es ist gut, wenn wir mit offenen Augen und bereitem Herzen und in der Freude und Dankbarkeit des Lebens, das Gott uns geschenkt hat, die Welt und die Menschen neben und um uns wahrnehmen und diese Freude und seine Liebe vermehren trotz persönlicher Sorgen und einer Pandemie, die uns alle ängstigt. Jesus Christus, der König und gute Hirte geht uns voran.

„Was ihr für einen der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40b)

Das Bild des Gerichtes in unserem Evangelium will dazu keine Angst und auch keinen Druck machen. Es appelliert an unsere Verantwortung und an unsere Barmherzigkeit mitten in unserem alltäglichen Leben und nicht erst mit Blick auf das Ende.

Ein kleiner Text des Pfarrers und Dichters Kurt Marti bringt es treffend auf den Punkt:

Wenn

die Bücher aufgetan werden,

wenn es sich herausstellen wird,

dass sie niemals geführt wurden;

weder Gedankenprotokolle noch Sündenregister,

weder Märtyrerverdienste noch Gemeindetreue wurden registriert.

Wenn

die Bücher aufgetan werden

und siehe! Auf Seite eins:

Gott sagt: „Habt ihr mich für einen Schnüffler gehalten?“

und siehe! Auf Seite zwei:

Gott sagt: „Der Scharfrichter der Welt – eure Erfindung!“

und siehe! Auf Seite drei:

Gott sagt: „Nicht eure Sünden waren zu groß –

eure Freude und eure Liebe waren zu klein!“

Wenn

die Bücher aufgetan werden,

dann werden wir alle staunen.

(In Anlehnung an Kurt Marti, Wenn die Bücher aufgetan werden, GTB 301, 1979)

Seien Sie gesegnet und behütet und bleiben Sie gesund! Ihr P. Guid

Bildergalerie

Bildergalerie