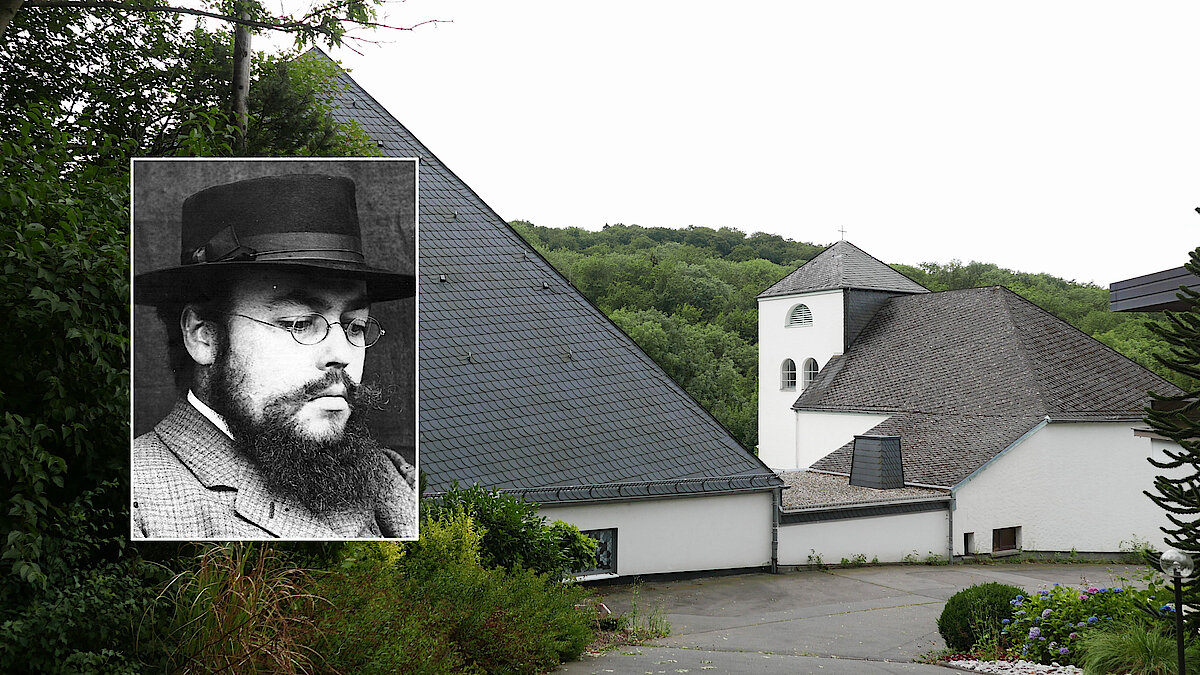

Der Kapellenbau in Bad Marienberg

Die recht wenigen Katholiken, die vor und nach dem Jahr 1900 in Marienberg und in einigen umliegenden Dörfern wohnten, gehörten zur Pfarrei Höhn-Schönberg. Um diese Jahrhundertwende lobt Pastor Eisel in Höhn „die guten Leute, welche zum größten Theile mindestens eine halbe, viele aber eine ganze Wegstunde und weiter zur Kirche haben“ und „bei günstiger Witterung regelmäßig den Gottesdienst besuchen.“ Man nahm also um 1900 den anstrengenden Kirchweg gern auf sich.

Doch schon nur circa dreißig Jahre später zeigt ein Bericht der Katholischen Limburger Sonntagszeitung erstaunlicherweise ein ganz anderes Bild über den Besuch der Sonntagsmesse und beschreibt den beschwerlichen Weg der Marienberger Katholiken zur Mutterkirche. Es könne „nicht ausbleiben, daß der Einfluß der Kirche mit der Entfernung vom Gotteshause“ abnehme, heißt es da. Glaubenskälte und Gleichgültigkeit werden als Folgen befürchtet.

Um diesen entgegenzuwirken, bildeten daher einige regsame und motivierte Katholiken aus Marienberg eine Kommission, die mittels Kontakt mit dem Limburger Ordinariat und dem Marienstätter Abt es anstrebten, Sonntagsgottesdienste in Marienberg zu halten. Schon bald wurde zweimal im Monat eine sonntägliche Messe in einer Schule in Marienberg von Patres aus Marienstatt gefeiert. Die erwähnte Kommission strebte außerdem mit „beispielhafter Treue, vorbildlichem Eifer, nie erlahmender Tatkraft und Opferwilligkeit“ den Bau einer katholischen Kapelle in Marienberg an. Aus dieser Kommission wurde bald der „Kapellenverein Marienberg und Umgebung“, welcher sich an Allerheiligen 1928 etablierte und beim Amtsgericht Marienberg registriert wurde.

Als Katalysator für einen Kapellenbau erwies sich glücklicherweise die relativ hohe Anzahl katholischer Feriengäste und Sommerfrischler, die sich zur Erholung im Höhenluftkurort Marienberg aufhielten. Denn diese wollten sonntags den Gottesdienst besuchen. Vereinzelt förderten auch Aktivitäten prominenter Personen des öffentlichen Lebens den Kapellenbau. Zu nennen wären z. B. der Prorektor der Universität Bonn und eine Freiin aus Königswinter. Ebenso unterstützten Marienberger Geschäftsleute finanziell den Bau.

Die schon genannten Kontakte des Vereins zum Bischofssitz in Limburg führten zur Bewilligung einer Diözesankollekte und zur monetären Hilfe durch die Patendiözese Eichstätt und den Bonifatiusverein, sodass bald die Kapellenfinanzierung Gestalt annahm. Einen ansehnlichen Betrag hatte der Marienberger Verein selbst für Bauplatz und Gebäude zusammengebracht. Dazu hatten viele erfolgreiche Bemühungen von Einzelpersonen beigetragen, z. B. kleine Konzerte oder Theateraufführungen, die besonders rührige Gemeindemitglieder veranstalteten. Zwei Zusagen für je eine kostenlose Glockenspende lagen vor und wurden eingehalten. Angesichts der schweren Wirtschaftskrise Ende der Zwanzigerjahre ist dies alles eine beachtliche Leistung, die natürlich in erster Linie dem Kapellenbau diente, sekundär aber auch der Arbeitsbeschaffung. All dies mündete in die feierliche Grundsteinlegung am 20.09.1931.

Professor Böhm aus Köln, Leiter der dortigen Werkschulen, war die Bauleitung übertragen worden. Das Werk selbst wurde von der Baufirma Klees & Kempf, Großseifen, ausgeführt. Der zu zahlende Preis an diese Firma betrug laut Rechnung 13100,- RM.

Im August 1932 wurde die Kapelle von einem Vertreter des Bischofs benediziert.

Günter Hummes / Hachenburg

Hinweise: 1.) Text besorgt von Günter Hummes nach einem von Lilo Stahl verfassten Aufsatz. - In:

Bad Marienberg Die Kirchengeschichte, Bd. 4 (Lilo Stahl ist Mitautorin des Bandes.)

2.) Alle gekennzeichneten Zitate des Textes stammen aus dem angegebenen Aufsatz.

Bildergalerie

Bildergalerie